AIでの文字起こしや要約は、議事録作成や情報整理の効率化に大きく役立ちます。

ただ、「専用の有料ツールを契約しないと使えないのでは?」と感じている方も多いのではないでしょうか。

実は、ChatGPTやGeminiといった汎用型のAIでも、ちょっとした工夫で文字起こしや要約を無料で試すことができます。

一方で、業務用途など精度や自動化を重視する場合は、NottaやRICOH torunoといった専用ツールが頼れる選択肢になりえます。

本記事では、「無料でどこまでできるのか」実際の使用例をお見せしたうえで、専用ツールとの違いや選び方をわかりやすく解説します。

どのツールを使えば自分に合うのか?を判断する参考になりましたら幸いです。

【ChatGPT】AIで文字起こし・要約

それでは、無料でどこまで文字起こし・要約ができるのか、早速実験していきましょう。

使用するAIはおなじみChatGPT。AIと聞けば真っ先に思い浮かぶOpenAI産のLLMです。

文字起こし・要約してもらう動画はリモート会議の録画にしましょう。こちらです。

<出典>ジャルジャルアイランド JARUJARU ISLAND

タイトルで既に面白いのはジャルジャルさんあるあるです。

さて、話が逸れました。果たしてAI代表格たるChatGPTは、どれほどの文字起こし・要約能力を見せてくれるのか楽しみです。

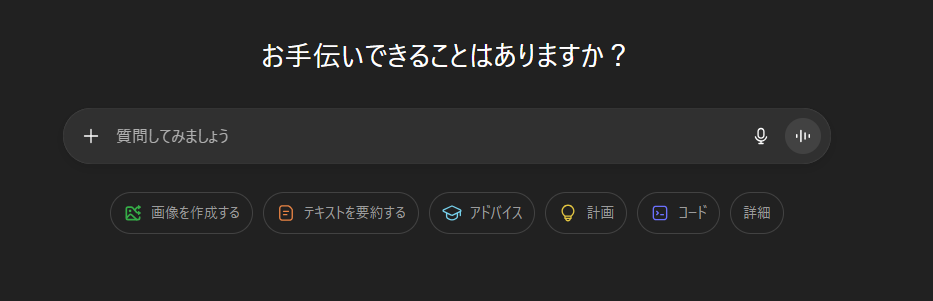

使用するプロンプト

使用するプロンプトは下記とします。

以下のYouTube動画リンクから文字起こしをしてください。その後、文字起こしを元に次の出力をお願いします。

1. 正確な全文文字起こし

2. 内容の要約(500〜800文字程度)

3. 要約は重要なポイントを漏らさず、論理構造が分かるように整理

4. 必要なら箇条書きを活用し、読みやすく

5. 専門用語や人名・数字は正確に残す

出力は以下の形式でお願いします。

---

## 文字起こし

[ここに全文]

## 要約

[ここに要約]

---

このプロンプトで工夫した点は次の通り。

①「全文文字起こし」と「要約」を分ける

→ 両方同時に依頼すると混同されにくくなる。

②要約の長さを具体的に指定する

→ 「500〜800文字」「3分で読める量」など具体化して情報の希薄化を回避。

③アウトプット形式を指定

→ 後々の編集のしやすさを考慮し、Markdown形式や見出しを指定。

➃重要要素の残し方を明記

→ 編集時にポイントや発言者がわかるように、人名・数字・固有名詞を残すよう指示。

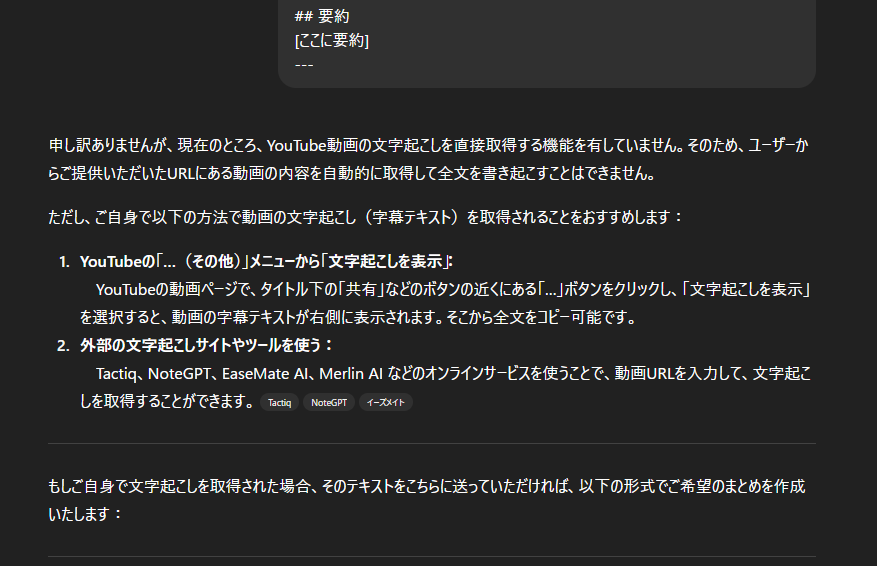

結果:ChatGPT無料版ではダメでした……

残念ながら、ChatGPTにその機能はまだないとのこと。懇切丁寧な謝罪文と自身にできることの提案まで返してくれました。

もっとも、2で回答されている内容で文字起こしは完結しますし、その内容を元にChatGPTに要約依頼を投げたら問題は解決しそうですね。

有料版ChatGPTだと文字起こし・要約はできるのか?

著者はChatGPTに課金をしていますが、同じ内容で出力はどれくらい変わるのでしょうか。追加検証で、まったく同じプロンプトを投げてきたいと思います!

結果、変わらず……当然です。そもそも機能が搭載されていないと返されているので、有料・無料の切り分け方は無関係です。

なお、こちらでも文字起こしデータさえあればいける!とのこと。

せっかくなので用意しちゃいます。

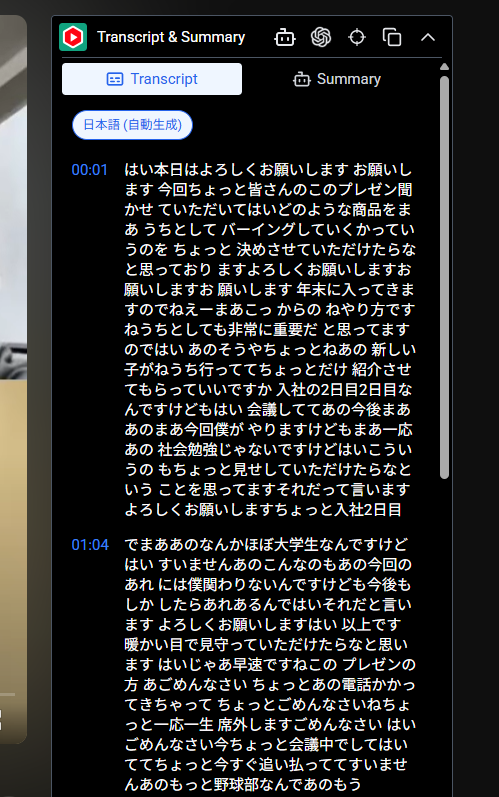

使うのはGoogle ChromeのYouTube Summary with ChatGPT & Claudeという拡張機能。なんとこの拡張、YouTube動画をすべて自動で文字起こししてくれます。すごい。

文字起し情報をもとに、拡張機能のアイコンの右側に並ぶChatGPTのマークを押します。すると別タブでChatGPTへ事前設定したプロンプトが送信され、下記出力結果を得ました。

動画の内容の一部ネタバレを含みます。新鮮に楽しみたい方はぜひ動画をご視聴されてからご覧ください!

ChatGPTが文字起しを要約すると……

出力結果についてはこれ以上語りません。ただ結果を申し上げるとすれば、文字起こしさえできれば要約はまったく問題ない、ということになります。

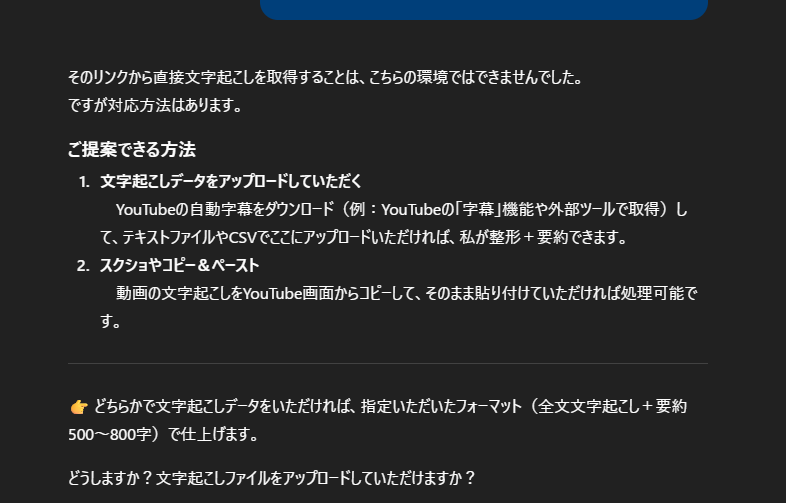

【Gemini】AIで文字起こし・要約

さて、今度はGoogleが提供するAI「Gemini」で試してみます。使用するプロンプトも対象の動画も同じです。結果は……

結果:Geminiは文字起こし・要約ができた!

Gemini、すごいです。動画の読み込みから文字起こし、要約までやってくれました。

※例によってネタバレを含みますので答えは隠しておきます。

Geminiの【文字起こし結果】

文字起こしを元にした【要約結果】

正直驚きました。認知されているAIでも、できることとできないことがここまでハッキリしたのは、私にとっても新しい発見でした。大変面白い実例でした。

しかし、なぜGeminiには動画読み込みができたのでしょうか。サービス提供元がGoogleだから網羅的にアクセスできるよう設計されているのかもしれません。

……と思ってもう一度画像をよく見てみると、新たな発見がありました。

注:この要約は、動画の文字起こしを元に作成しました。なるほど!

要約・文字起こしに特化したAIツール2選

ChatGPTやGeminiでも文字起こしや要約は可能ですが、上で見てきたとおり、文字起こしの精度によって要約結果にかなり差がでることがわかりました。

個人の範囲で使う分には十分かもしれませんが、業務利用や長時間の会議では専用ツールを使うメリットがあります。ここでは代表的なサービスとして、Notta と RICOH toruno(トルノ) を紹介します。

Notta

Nottaは、会議や録音をテキスト化し、要約まで自動で行えるクラウド型のAIノートテーカーです。Webやスマホアプリから利用でき、Zoom / Microsoft Teams / Google Meet / Webex といった主要なオンライン会議とも連携できます。

無料プランでは 月120分までの文字起こし が可能で、1会話あたり最大3分、ファイルアップロードは月50回まで、AIサマリーは月10回まで利用できます。まずは無料枠で十分に試せる点が魅力です。

さらに、有料プランに切り替えると 58言語対応 や 英語・日本語のカスタム辞書 機能を活用でき、専門用語が多い業務でも安心して使えます。

RICOH toruno(トルノ)

RICOH torunoは、リコーが提供する会議特化型のAI議事録サービスです。会議の自動文字起こしとAI要約 に対応し、対面・オンライン・ハイブリッドいずれの形式でも利用できます。

デスクトップアプリ(Windows対応)を使えば、Teams / Zoom / Google Meet の会議を連携作業なしで記録できます。iPhoneアプリも用意されており、外出先での利用にも対応しています。

無料トライアルは個人向けで 累計3時間、法人向けでは 3週間(上限30時間) 利用できます。さらに、画面キャプチャ機能 や 辞書登録機能、権限管理 など、企業のセキュリティや共有ニーズを意識した機能が備わっています。

Nottaとtorunoの比較表

| 項目 | Notta | RICOH toruno |

|---|---|---|

| 無料枠 / トライアル | 月120分、1会話最大3分、AIサマリー月10回、ファイル50回まで | 個人:累計3時間、法人:3週間(上限30時間) |

| Web会議対応 | Zoom / Teams / Google Meet / Webex と連携可 | Teams / Zoom / Google Meet(デスクトップアプリで利用可) |

| 要約機能 | AIサマリーあり(無料は月10回まで) | AI要約は「ビジネスAI要約プラン」で提供 |

| 対応デバイス | Web、iOS、Android | Windowsアプリ、iPhoneアプリ、Web(ファイルアップロード) |

| その他の特徴 | 58言語対応、英日カスタム辞書 | 画面キャプチャ、辞書機能、権限管理 |

両ツールとも高精度な文字起こしと要約が可能ですが、個人や多言語対応を重視するならNotta、企業の会議を効率化したいならtorunoが適しています。

文字起こし・要約AIを使うメリット

AIによる文字起こし・要約は、単なる作業の効率化にとどまらず、業務全体の生産性向上につながります。ここでは代表的な3つのメリットを紹介します。

議事録作成の手間と時間を削減できる

従来の議事録作成は、録音を聞き直して文字に起こし、要点を整理する必要がありました。AIを使えば、会議終了と同時にテキスト化が完了し、要約まで自動で行ってくれます。これにより作業時間を大幅に短縮でき、参加者は議論に集中しやすくなります。

効率的に情報収集が可能

長時間の講義やインタビューをすべて読み返すのは非効率です。AIの要約機能を使えば、重要な部分を短時間で把握できます。特に複数人での会議やセミナー記録など、情報量が多い場面で効果を発揮します。

資料や議論の要点がかんたんに掴める

AIによる自動要約は、要点を整理してわかりやすく提示してくれます。議論の方向性をすぐに確認できるため、次のアクションを早く決定できます。特にチームでの共有において、情報の抜け漏れを防ぎ、共通認識を持ちやすくなるのもメリットです。

文字起こし・要約AIを使う時のポイント2つ

AIによる文字起こしや要約は便利ですが、すべてを自動任せにすると誤解や情報の抜け漏れにつながることもあります。実務で安心して活用するために、次の2点を意識することが大切です。

要約の精度を確認する

AIは文脈を理解して要約しますが、専門用語や固有名詞が多い場合には意図と異なる表現になることがあります。特に医療、法律、技術分野などでは、重要なニュアンスが省略される可能性もあります。

出力された要約が「伝えるべきポイントを正しく反映しているか」を必ず確認しましょう。

出力結果は人間が確認する

AIの文字起こしは高精度ですが、発話のかぶりや雑音があると誤認識が起こりやすいです。特に会議やインタビューで複数人が同時に話す場合は注意が必要です。

そのため、AIの結果をそのまま利用するのではなく、人間がチェックして補足・修正する工程を入れることが推奨されます。こうすることで、安心して外部共有できるレベルの記録が完成します。

AI文字起こし・要約ツールの選び方

AIツールを選ぶ際は「どの機能が必要か」によって最適なサービスが変わります。ここでは主な判断基準を整理します。

- 料金と無料利用範囲

まず確認すべきは料金体系です。無料で試せる範囲があるか、有料プランに切り替えた場合のコスト感を比較しましょう。 - 精度と対応言語

精度はツールによって差が出やすい部分です。会議やインタビューで専門用語が多いなら、固有名詞に強いかどうかを確認してください。海外とのやり取りが多い場合は多言語対応があると便利です。 - 要約機能の有無

文字起こしだけでなく要点をまとめる機能があるかどうかも重要です。議事録をすぐに共有したい場合には要約機能があると効率的です。 - 利用シーンとの相性

個人利用か、企業の会議利用かで選択肢が変わります。個人利用なら手軽に使える汎用型ツール(ChatGPTやGemini、Nottaなど)で十分です。社内会議や外部共有を前提にするなら、セキュリティや管理機能に強い専用ツール(torunoなど)が安心です。

シナリオ別のおすすめ

- 無料でまず試したい → ChatGPT・Gemini

- 個人や多言語対応を重視 → Notta

- 企業の会議を効率化 → RICOH toruno

利用目的や規模に合わせて選ぶことで、後悔しないAI文字起こし・要約を導入できます。なお、より詳しい情報は該当サービスにお問い合わせくださいませ。

まとめ

AIによる文字起こしや要約は、会議やインタビュー、学習の効率化に大きく役立ちます。

本記事ではまず、ChatGPTやGeminiといった汎用型AIでも無料で文字起こし・要約が試せる ことを紹介しました。実際の利用例を確認することで「どこまで無料でできるのか」がイメージできたはずです。

一方で、精度や自動化を求める場面では専用ツールに軍配が上がると言えそうです。Nottaは多言語対応や会議連携に強く、RICOH torunoは会議議事録を効率化し、共有や管理をスムーズにしてくれます。

AIツールを選ぶ際のポイントは「料金」「精度」「要約機能」「利用シーンとの相性」です。まずはChatGPTやGeminiで無料でできる範囲を実感し、業務レベルで必要性を感じたらNottaやtorunoを検討するのが賢い選び方ではないでしょうか。

AI文字起こし・要約は、作業の効率化だけでなく、情報の活用度を高める手段でもあります。自分の用途に合ったツールを選び、日々の業務や学習にぜひ活用してください。